|

No.102 化石研ニュース No.102 2008年5月1日発行 編集・発行:化石研究会事務局 〒525-0001 滋賀県草津市下物町1091番地 滋賀県立琵琶湖博物館 地学研究室内 TEL. 077-568-4828 FAX. 077-568-4850 http://www.kaseki.jp |

|

No.102 化石研ニュース No.102 2008年5月1日発行 編集・発行:化石研究会事務局 〒525-0001 滋賀県草津市下物町1091番地 滋賀県立琵琶湖博物館 地学研究室内 TEL. 077-568-4828 FAX. 077-568-4850 http://www.kaseki.jp |

|

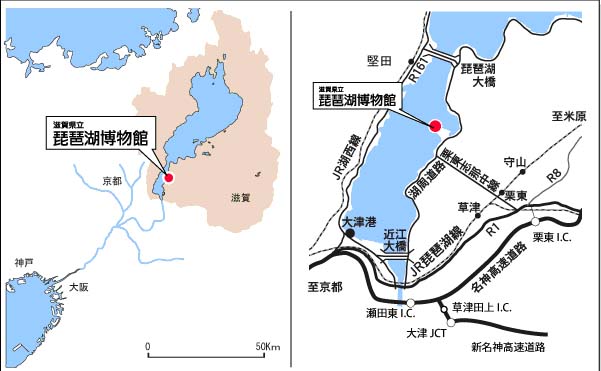

第26回総会・学術大会のご案内 下記のとおり第26回(通算129回)総会・学術大会を開催いたします. 多くの方のご参加をお待ちしております. ■日時:2008年5月31日(土)・6月1日(日) ■会場:滋賀県立琵琶湖博物館・セミナー室 ■内容:シンポジウム・一般講演 [5月31日(土)] 13:15~17:50シンポジュウム「足跡化石の最前線 -成果,研究の手法,そして課題-」 18:00~懇親会 [6月 1日(日)] 9:45~11:05一般講演 11:05~12:00総会 12:00~13:00昼食 13:00~15:20一般講演 閉 会 * 運営委員会は,31日の10:30~12:00まで行います.運営委員,専門委員会委員,事務局の方々はお集まりください. 【シンポジウム】 テーマ:足跡化石の最前線 -成果,研究の手法,そして課題- 主 旨:2008年は野洲川足跡発見から20年にあたる.この年に化石研究会総会が琵琶湖博物館で開催されることにちなんで,足跡化石に関するシンポジュウムを開催します.このシンポジュウムでは,哺乳類の足跡,恐竜の足跡,カブトガニの歩行跡など足跡・歩行研究の最近の成果と課題などが話されます. 13:15-13:20 開会あいさつ 13:20-14:30 新生代からの足跡化石研究の到達点と課題 ・・・岡村喜明(滋賀県足跡化石研究会) 14:30-14:40 休 憩 14:40-15:50 恐竜の足跡化石研究の四半世紀と今後の展望 ・・・石垣 忍(林原自然科学博物館) 15:50-16:00 休 憩 16:00-16:40 古足跡学の盲点―印跡動物と足痕化石のあいだ― ・・・犬塚則久(東京大学医学部) 16:40-17:50 前期白亜紀の“カブトガニのポンペイ遺跡”: 石川県白山市瀬戸野に分布する手取層群の行跡化石 ・・・松岡廣繁(京都大学大学院理学研究科) 17:50 閉会 18:00 懇親会(琵琶湖博物館内レストラン) 【一般講演】(口演時間15分,質疑応答5分) 6月1日(日) 9:45 -10:05「ヒトデ類の形成する休息-脱出痕の特徴」 ・・・石田吉明(都立赤羽商業高校) 10:05-10:25「関東山地北東緑部荒川中流土塩層(中新統)産の生痕化石」 ・・・小幡喜一(埼玉県立熊谷高校) 10:25-10:45「甲殻類の巣穴観察の一方法」・・・吉田唯義 10:45-11:05「北陸~山陰東部地域の中新世哺乳類化石について(産状の現状)」 ・・・安野敏勝(福井県立高志高校) 11:05-12:00 (総 会) 13:00-13:20「関東西縁の鮮新-下部更新統・上総層群の足跡化石の分布と特徴について」 ・・・福嶋 徹(むさしの化石塾)・岡村喜明(滋賀県足跡化石研究会) 13:20-13:40「滋賀県野洲川 古琵琶湖層群の堆積層の変遷」 ・・・吉村美早紀(京都大学大学院理学研究科) 13:40-14:00「埼玉県深谷市の上部中新統楊井層より発見したオオミツバマツ球果化石」 ・・・楡井 尊(埼玉県立自然の博物館)・秋山高宏(上里町立上里東小学校) 14:00-14:20「長野県上田市における深海性サメ類化石の産状」 ・・・鈴木秀史(金沢大学大学院自然科学研究科) 14:20-14:40「プロトケラトプス頭骨化石の観察に基づいた角竜類における頬歯の 発生・交換と咬耗について(予察)」・・・黒須弘美(京都大学大学院理学研究科) 14:40-15:00「ウサギは兎唇か? 哺乳類の吻の多様性」 ・・・小寺春人(鶴見大学歯学部解剖学教室) 15:00-15:20「ヒトの永久歯における各歯種の歯頸部エナメル質の組織構造と元素組成に関する進化学的考察」 ・・・高橋正志(日本歯科大学新潟短期大学)・後藤真一(日本歯科大学新潟生命歯学部) 【ポスター】 ・「瀬戸内海海底産出ナウマンゾウ化石の変異研究への有用性」 ・・・北川博道(京都大学大学院理学研究科) ・「珪化した化石恐竜卵殻の構造と鉱物構成」 ・・・寒河江登志朗(日本大学松戸歯学部) [地図]  <鉄道とバス> ○JR琵琶湖線草津駅下車。(草津までは、JR琵琶湖線新快速、京都から約20分、米原から約20分) ○草津駅西口から、近江鉄道バス、烏丸下物線烏丸(からすま)半島行き乗車、琵琶湖博物館前下車。 (バス所要時間約25分) *交通案内は琵琶湖博物館のホームページhttp://www.lbm.go.jp/からもご覧いただけます. *草津駅から博物館へのバスは本数があまりありません.31日(土)13:15分の開会に間に合うためには,草津駅12:40分発のバス,1日(日)の9:45分の開会に間に合うためには,草津駅9:10分発のバスに乗る必要があります.(バスの本数は限られて降りますのでご注意ください.) 【シンポジウム要旨】 新生代からの足跡化石研究の到達点と課題 岡村喜明 (滋賀県足跡化石研究会) 1.国内での産出 わが国最初の足跡化石は1923年(大正12年)8月、岩手県花巻市の北上川河床で偶蹄類のものが発見され、斉藤文雄によって1928年(昭和3年)に報告された。それから60年が経過した1988年(昭和63年)、滋賀県甲賀市吉永の野州川河床から偶蹄類と長鼻類の足跡化石が発見され、2年にわたって調査された。この間に国内では山形県新庄市、宮城県南部の若柳町、新潟県越路町、兵庫県明石市、長崎県小佐々町など5箇所で鳥類、偶蹄類、長鼻類などのものが発見されていた。そして、現在国内で新生代からの足跡化石産地は約50箇所である。 本報告は、1988年の野州川河床での発見以降、国内における20年間の足跡化石の調査、研究を振り返り、その成果、結果から古足跡学の到達点と課題について考えてみる。 2.内 容 その内容は、以下のようなものである。 1)各産地における足跡化石の産出状態と共産化石、地質などの調査法。2)その調査から得られた古生態、古環境の推定・考察。3)印跡動物とその移動様式を推定するための現生種の観察と調査法。4)骨格化石などからのアプローチ。 3.今後の課題 2において国内の新生代からの足跡化石そのものの調査と、それにまつわる諸分野からのアプローチについて述べるが、この20年間各産地における研究調査法はいまだ確立、統一されているとは言えない。その理由として考えられることは、諸産地における足印の産出状況に差がある。発見されてから出来るだけ早いうちに足跡化石を発掘、調査して記録、標本保存などができる体制(人員)の問題。産地の環境、たとえば河床であるとか、工事現場であるなどの問題も考えられる。このように古足跡学分野が直面している事柄と地学そのものがおかれている問題などに今後どのように取り組んでいくかも化石研究会で考えなければならないことかも知れない。 恐竜の足跡化石研究の四半世紀と今後の展望 石垣 忍 (林原自然科学博物館) 2)足跡化石の成因論: この研究は現在三つの方向がある。①足跡化石を含む堆積物の野外観察に基づくもの、②現生の動物を使ったり物理的な設定をして実験によって堆積物の変形をみるもの、③コンピューターシミュレーション いずれも最近の進展には目を見張るものがある。 3)足のつき方と歩様: このテーマでこの四半世紀で一番の成果は翼竜の陸上移動のスタイルが足跡化石からわかったことであろう。獣脚類については大きな進展はない。鳥脚類は四足歩行のものも二足歩行のものもいたことがわかる。角竜類、アンキロサウルス類、ステゴサウルス類についてはまだ課題が多い。竜脚類については前足のつき方や前足の第一指のあと、行跡の幅や歩角の大きさなど、新しい発見がなされている。 4)水中生活: 獣脚類については水中移動の跡が発見され、それが広く認められる傾向にある。鳥脚類についても報告されている。竜脚類については、前足だけ、または前足だけが強く印跡され後足の印跡が浅いか又は一部しかない行跡が世界各地から報告された。その解釈は水中移動とするものとアンダープリントとするものとがある。筆者としては両方あると考えている。 5)集団行動: この四半世紀にさまざまな種類において集団行動を示す足跡化石が世界中から発見された。筆者の調査地であるモロッコとモンゴルでも同様な発見が多数あった。 6)特異な足跡化石: デイノニクス類の足跡化石ではないかと思われる獣脚類の二本指の足跡化石の発見、怪我をした恐竜の足跡化石の発見、鳥類の足跡化石の可能性があるものの下部ジュラ―上部三畳系からの発見 などがある。 7)恐竜足跡化石研究の今後: 恐竜足跡化石は堆積構造でもあるので、「こういうものが足跡化石だ」という目をもって見始めればどんどん見つかってくる。保存の良し悪しはあるものの、おそらく河川堆積物であれば殆どの地域で足跡化石はあるだろう。そういう意味で極端に言うと、ただ単に「足跡化石が見つかった」というだけでは「ウェーブリップルが見つかった」「乾裂が見つかった」と同じくらいの示相的な意味しかない場合も出てくる。足跡を研究対象とする場合、やはりそれから過去の生物の行動や生活について何らかの新しいことがわかることが重要である。恐竜についていうならば大型の恐竜について足跡から言えることはかなりのことがわかってきており、今後は大きな発見は少ないだろう。一方、①やわらかい泥の層の上に残る小型恐竜・鳥類やそれ以外の動物の小さな足跡化石、②三畳紀からジュラ紀前期の足跡化石からロコモーションの進化の研究の二つはかなりおもしろいテーマである。 古足跡学の盲点 ―印跡動物と足痕化石のあいだ― 犬塚則久 (東京大・医) 行跡の記録にはビニールシート法が有効だが、個々の足印の形状を記録するには精度が劣る。そこで足印化石のレプリカを作成し、水を張って等深線図を作成した。また、足骨のレプリカと大きさや指の角を比較した。この方法で印跡動物の判定の精度が高まったといえる。 前期白亜紀の“カブトガニのポンペイ遺跡”: 石川県白山市瀬戸野に分布する手取層群の行跡化石 松岡廣繁 (京都大大学院理学研究科・地鉱教室)

Kuophichnium isp.が保存されているのは、石川県白山市瀬戸野の手取川に面した露頭である。本地点では数年前に河川改修が行われ、行跡化石の露出状況がたいへん良くなった。そこで瀬戸野地域の手取層群の堆積学的研究と行跡化石の詳細な観察を行った。行跡化石はすべて1層理面上に、直上に堆積する細粒の凝灰岩(層厚約30cm)にパックされて保存されている。20以上の連続行跡(個体)が見られ、これらの詳細な観察から、本地点はカブトガニ類の多様な行動の跡を保存しており、“カブトガニのポンペイ遺跡”とも呼ぶべき地であることが判明した。 生痕属Kuophichniumは、1)左右対称。2)2型の足印のセットが繰り返す。2型の一つは、点状あるいは切り込み状の比較的シンプルな形態のもので、片側に通常2つあり、左右でハの字に配列する。もう一つは大型で十字型ないし掌型をしたもので、左右1対ある。3)中央にドラッグのある場合もある、という形態的特徴で定義される。ここで、4つのシンプルな足印は胸脚痕、大型の1つは推進脚痕、中央のドラッグは尾痕である。本地点の行跡化石は、中には要素が重複しているものもあるが、すべてこのバリエーションに含められる。 本地点のもっとも特異な行跡化石の例として、進行方向の右側には推進脚痕と胸脚痕がともに残されているが、左側には胸脚痕しかないものがある。またこの行跡では、推進脚が1歩進む間に胸脚を複数回接地している。行跡は全体に左カーブするが、これは古流向に流されるように進行方向を変えたためと思われる。この行跡を残したカブトガニ個体は、進行方向の左側から水流を受け、あおられて、体を右に傾けながら歩行したと考えられる。またこの時胸脚を何度も動かしながら、必死に海底面をつかもうとしたことがうかがわれる。 間島信男のお勧め本の紹介 1) 『標本の作り方-自然を記録に残そう-』 大阪市立自然史博物館編著.東海大学出版会.190p.(2007年7月)¥2,500円+税 大阪市立自然史博物館叢書の第2冊目として、出版された。同館の職員を中心とした16名の分担執筆で、化石、岩石、鉱物、植物、菌類、昆虫、その他の無脊椎動物、脊椎動物について、標本の作り方を一般向けに解説している。標本・観察記録からわかることや採取のマナーやしてはいけないことまで、きちんと書いてあるところが、他のハウツー本とは一線を画しているところである。その道のプロが、素人にわかるように懇切丁寧に説明してあるので、非常にわかりやすい。学生や一般愛好家のみならず、ぜひ学校の教員に読んでもらいたい一冊である。(★★★) 2) 『節足動物の多様性と系統』 岩槻邦男・馬渡峻輔監修,石川良輔編集.裳華房.495p.(2008年4月)¥6,300円+税 バイオダイバーシテイ・シリーズ全7巻のうちの1冊で、本巻の刊行により、同シリーズは完結した。昆虫を含む節足動物について、29名の専門家が分担執筆している。第1部は節足動物全体についての分類体系と系統に関する総説的な内容。第2部は昆虫類について、生殖隔離と種分化、共進化、擬態、社会性昆虫の進化などのテーマについて書かれている。第3部は各分類群についての各論で、目の単位で解説してある。最新の知見とともに分類群全体の分類体系を系統的に記述した本は、その分類群を専門としていない者にとっては大変ありがたい。(★★) 2.一般普及書(通勤・通学途中でも楽しく読めるような本) 3) 『カンブリア爆発の謎-チェンジャンモンスターが残した進化の足跡-』 宇佐美義之著.技術評論社.223p.(2008年4月)¥1,580円+税(★★) 3.一般普及書(カラー写真が多いビジュアル本) 4) 『澄江生物群化石図譜-カンブリア紀の爆発的進化-』 X・ホウ他著,大野照文監訳,鈴木寿志・伊勢戸訳.朝倉書店.232p.(2008年3月)¥9,500円+税(★★) 3)と4)とまとめて解説する。S. J. グールドの『ワンダフル・ライフ』がベストセラーになってから、カンブリア紀の進化の爆発現象やアノマロカリスをはじめとするカンブリア・モンスターたちは高校の教科書でも大きく取り上げられるようになった。しかし、それらはまだ、『ワンダフル・ライフ』の影響を強く受けたものにとどまっており、その後の研究成果が反映された内容とは必ずしもなっていない。中国の澄江生物群化石をはじめとする新しい化石の発見によって、カンブリア・モンスターたちの系統関係や形態もより詳細に明らかになってきた。それに伴ってカンブリア紀の爆発に関するグールドの見解についても異論や修正意見が出されてきている。4)と『バージェス頁岩化石図譜』(朝倉書店)を合わせ見ることによって、カンブリア紀の進化の爆発を演出した個々の生物種の特徴を詳しく知ることができる。また、『ワンダフル・ライフ』以降の研究の進展と最新の研究成果については、3)を読むと良い。3)の著者は人工生命の研究からカンブリア紀の生物の研究に入った人物で、古生物畑出身の学者でない点も興味をそそられる。 5)『ビジュアル版人類進化大全-進化の実像と発掘・分析のすべて-』 クリス・ストリンガー,ピーター・アンドリュース共著,馬場悠男、道方しのぶ訳.悠書館.239p.(2008年4月)¥12,000円+税. 古人類学は、スプリッターの時代に突入したといえるほど、新種の発見が相次ぎ、多数の種が知られるようになった。人類進化を扱う本は多く出ているが、人類進化の全容をバランスよく紹介した本は意外とないのである。本書は、プロコンスルからホモ・フロレシエンシスに至るまで、多くのカラー図版と写真を使って、たっぷりと解説してあるだけでなく、年代測定、化石生成論や気候変動などの関連事項の解説やCTスキャンによる頭骨の復元、ネアンデルタール人のミトコンドリアDNAの分析といった最近の話題まで、取り上げている。これまで、切れ切れの情報としてしか入ってこなかったことの全容を知ることができるという点で、人類進化関係書籍の中では、近年まれに見る良書である。高価なのが、玉にきずである。(★★) 『恐竜学 進化と絶滅の謎』 DE Fastovsky and DB Weishampel 著 真鍋真 監訳丸善、496頁、定価10,000円 本書は、18章からなり、恐竜の起源、その進化、分類、そして絶滅まで事柄が網羅されており、最近の恐竜学の研究がどこまで到達しているかが理解できる。その中で、特に興味があるのは、5章の「恐竜の起源」、13章の「鳥の起源」、14章の「鳥の初期進化」、15章の「恐竜の体温調節」、18章の「白亜紀―第三紀境界大量絶滅」などである。15章では、骨の組織学、生理学、生化学といった分野からの研究のアプローチが興味深い。本の価格が高価なのが、難点である。 (三島弘幸) ~6/15 化石の発見、謎、復元、美しさなどを豊富な実物資料などで展示紹介。 ■国立科学博物館「ダーウィン展」 ~6/22 ダーウィンの人生をたどりながら、彼が生み出した偉大な業績に迫る展覧会。 ■名古屋市科学館「世界最大の翼竜展-恐竜時代の空の支配者」 ~6/15 世界各地で発掘された翼竜化石など約100点を集め、生態の謎を徹底解剖する。 ■大阪市立自然史博物館「ようこそ恐竜ラボへ!-化石の謎をときあかす」 ~6/29 化石を発掘し、調べて、新事実を見つけ出す「恐竜研究のプロセス」に焦点をあてて構成した特別展。 ■防府市青少年科学館「恐竜展-ティラノサウルスがやってきた!」 4/25~6/1 恐竜史上最大の肉食恐竜ティラノサウルスや草食恐竜ヘスペロサウルスの全身骨格などを展示 ■日本科学未来館「世界最大の翼竜展-恐竜時代の空の支配者」 6/28~8/31 (小西省吾) ●お知らせ ■インフォーマルセミナー |