No. 96

嵟廔峏怴擔丗2006擭11寧23擔

| 丂丂丂

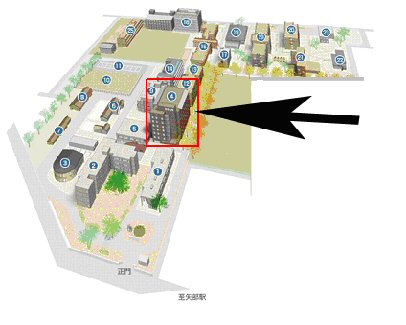

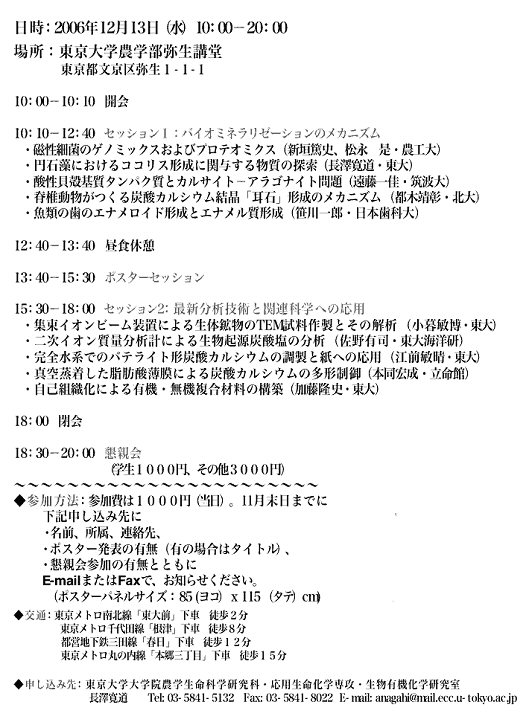

戞126夞椺夛偺偍抦傜偣 戞126夞椺夛傪壓婰偺捠傝奐嵜偄偨偟傑偡丏崱夞偼僶僀僆儈僱儔儕僛乕僔儑儞傪僥乕儅偵偟偰 僔儞億僕僂儉傪峴偄傑偡丏傑偨丆2擔栚偵偼怴峕僲搰悈懓娰偺尒妛傕婇夋偟偰偍傝傑偡丏 懡偔偺曽偺偛嶲壛傪偍帩偪偟偰偍傝傑偡丏 夛応丗杻晍戝妛侾侽侽廃擭婰擮儂乕儖乮俉崋娰俈奒乯乮抧恾嶲徠乯 撪梕丗 丂丂侾6擔乮搚乯13丗00乣侾俈丗30 丂丂丂乽僶僀僆儈僱儔儕僛乕僔儑儞偲恑壔乿乽僶僀僆儈僱儔儕僛乕僔儑儞偺婡峔乮桳婡婎幙偲寢徎宍惉乯乿 丂丂丂偵偮偄偰僔儞億僕僂儉傪峴偄傑偡丏 丂丂丂丂僾儘僌儔儉偼師儁乕僕傪偛棗偔偩偝偄丏 丂丂 丂丂17擔乮擔乯11丗00乣乮10丗50偵悈懓娰慜廤崌乯 丂丂丂丂丂怴峕僲搰悈懓娰尒妛 丂丂丂丂丂悈懓娰偺扴摉幰偺埬撪偱僶僢僋儎乕僪傕尒妛偟傑偡丏偙偺擔偩偗偟偐嶲壛偱偒側偄曽傕偤傂偳偆偧丏 丂丂丂丂丂乮擖娰椏1800墌亄僶僢僋儎乕僪尒妛椏500墌偑昁梫偱偡丏乯 丂丂仏塣塩埾堳夛偼丆16擔偺10丗00乣12丗00傑偱峴偄傑偡丏塣塩埾堳偺曽偼偍廤傑傝偔偩偝偄丏 丂丂丂丂徻嵶偼塣塩埾堳挿傛傝楢棈偄偨偟傑偡丏  丂 丂 杻晍戝妛傊偺岎捠埬撪 丂俰俼墶昹慄乽栴晹墂乿壓幵丆墂杒岥傛傝搆曕5暘偱戝妛惓栧偵拝偒傑偡丏徻偟偔偼杻晍戝妛偺 儂乕儉儁乕僕http://www.azabu-u.ac.jp/t-info/傪偛棗偔偩偝偄丏 怴峕僲搰悈懓娰傊偺岎捠埬撪 廧強丗仹251-0035 恄撧愳導摗戲巗曅悾奀娸2-19-1丂揹榖丗0466-29-9960 儂乕儉儁乕僕http://www.enosui.com/index.html 2006擭12寧16擔乮搚乯 僔儞億僕僂儉僾儘僌儔儉 Session A: 僶僀僆儈僱儔儕僛乕僔儑儞偲恑壔 (13:00 乚14:45 ) 嶚愳堦榊乮擔杮帟壢戝妛怴妰愭抂尋乯丒愇嶳枻婌晇乮擔杮帟壢戝妛怴妰夝朥嘦乯 僄僫儊儘僀僪偲僄僫儊儖幙偺椉曽傪桳偡傞嫑椶偺帟偵偍偄偰丆椉幰偺峔惉暔幙傗宍惉婡峔傪娤嶡偟偨寢壥傛傝丆僄僫儊儘僀僪偲僄僫儊儖幙偺恑壔傪峫嶡偡傞丏 2) 13:30 - 14:00 僄僫儊儖幙慻怐偺恑壔偲嵶朎妛揑攚宨 彫郪岾廳乮擔杮戝妛徏屗帟妛晹夝朥乯 僄僫儊儖幙峔憿偺愇奃壔婡峔偲偦偺嵶朎妛揑攚宨偐傜恑壔偵偮偄偰専摙傪壛偊傞丏 3) 14:00 - 14:30 柍愐捙摦暔偺峝慻怐拞偺僞儞僷僋幙乚峔憿丒婡擻丒恑壔揑娤揰偐傜 乚 峏壢丂岟 乮拀攇戝妛惗柦娐嫬壢妛乯 峝慻怐拞偺僞儞僷僋幙偵娭偟偰丆尰嵼摼傜傟偰偄傞峔憿丒婡擻丒恑壔偵娭偡傞忣曬傪奣娤偟丆懡嵶朎摦暔偺峝慻怐偺恑壔偵偮偄偰偺峫嶡偍傛傃僇儞僽儕傾婭偺敋敪偵娭偡傞堦夝庍傪曬崘偡傞丏 14:30 - 侾俆:00 憤妵摙榑 15:00 - 15:15 媥 宔 (15:15 乚17:30) 栰愳偪傂傠乮杻晍戝妛娐嫬曐寬妛乯丆彫尨恀旤乮WDB崅嶈巟揦乯丆彫郪桾旤乮杻晍戝妛娐嫬曐寬妛晹乯丆嵅枔揘榊乮杻晍戝妛娐嫬曐寬妛乯 擃懱摦暔妅懱恀庫憌偲椗拰憌偺宍惉偵娭傢傞堚揱巕偺峔憿夝愅偲敪尰偵娭偡傞夝愅寢壥傪曬崘偡傞丏 2) 15:45 - 16:15 擃懱摦暔曽夝愇妅懱偺宍惉婡峔偺in vitro偱偺夝愅乮壖戣乯 抮揷戝曘乮杻晍戝妛娐嫬曐寬妛乯丄妬愳嵤乮WDB僄僂儗僇乯丄嵅摗廏媊乮恄撧愳導寈嶡杮晹乯丄栰愳偪傂傠乮杻晍戝妛娐嫬曐寬妛乯丄嵅枔揘榊乮杻晍戝妛娐嫬曐寬妛乯 擃懱摦暔妅懱梩忬憌偺曽夝愇妅懱宍惉偵娭梌偡傞桳婡婎幙僞儞僷僋幙偺in vitro偱偺婡擻夝愅偵娭偡傞曬崘傪峴側偆丏 3) 16:15 - 16:45 梟塼嶶棎朄傪梡偄偨僫僋儗僀儞偺峔憿夝愅乮壖戣乯 朄寧旤抭巕乮杻晍戝妛娐嫬曐寬妛乯丆嵅摗丂塹乮墶昹巹棫戝妛崙嵺憤崌壢妛乯 嵅枔揘榊乮杻晍戝妛娐嫬曐寬妛乯 梟塼嶶棎朄傪梡偄偰丆擃懱摦暔妅懱宍惉偵怺偔娭梌偡傞僫僋儗僀儞暘巕偺峔憿夝愅傪峴偄丆偦偺寢徎宍惉偵偍偗傞栶妱傪専摙偡傞丏 4) 16:45 - 17:15 揹応偲億儕傾僋儕儖巁偺嫤挷嶌梡偵傛傞扽巁僇儖僔僂儉偺寢徎惉挿 榓揷摽梇乮庱搒戝妛搶嫗戝妛堾搒巗娐嫬壢妛乯 CaCl俀亅(NH4)2CO3 斀墳宯傪梡偄偰丆億儕傾僋儕儖巁偺懚嵼壓偱僉僩僒儞枌忋偍傛傃暘嬌張棟偝傟偨僸僪儘僉僔傾僷僞僀僩婎斅忋偵宍惉偟偨扽巁僇儖僔僂儉偺寢徎惉挿偵偮偄偰曬崘偡傞丏 17:15 - 17:45 憤妵摙榑 丂 仏椺夛廔椆屻丆崸恊夛傪戝妛撪偺僇僼僃僥儕傾偱梊掕偟偰偍傝傑偡丏 僶僀僆儈僱儔儕僛乕僔儑儞儚乕僋僔儑僢僾 傊偺嶲壛偺偍桿偄 埲壓偺儚乕僋僔儑僢僾偑奐嵜偝傟傑偡偺偱丆偍抦傜偣偄偨偟傑偡丏  怴丂姧丂徯丂夘 傾儞僪儕儏乕丒僷乕僇乕挊丆搉曈惌棽丒崱惣峃巕栿丆憪巚幮丆382p丏丆 2006擭乮2200墌亄惻乯 僇儞僽儕傾婭偺弶傔乮5.23壄擭慜乯偵婲偒偨恑壔偺戝敋敪偼丆擏怘摦暔偑娽傪妉摼偡傞帠偵傛偭偰怘偆丒怘傢傟傞偲偄偆娭學偑寖壔偟丆峝偄妅偵傛傞杊塹偺偨傔偺憰旛偑側偝傟傞偙偲偱婲偒偨偲偄偆丏偙傟偑挊幰Andrew Parker偺乽岝僗僀僢僠愢乿偱偁傞丏 偙偺彂暔傪敿怣敿媈偱庤偵偟偨傕偺偺丆撉傫偱偄偔偆偪偵丆岝偺暔棟妛丒娽偺夝朥妛丒惗懺妛偲揔墳丆偦偟偰屆惗暔妛偲奺暘栰偺抦幆傪婎慴偲偟偰偺壢妛揑専摙偑愢摼椡傪傕偭偰敆偭偰偔傞丏巚傢偢堷偒偙傑傟丆堦婥偵撉傒廔偊偰偟傑偭偨丏嶰梩拵傪巒傔偲偡傞僶乕僕僃僗摦暔孮偺峔惉庬偑僇儞僽儕傾婭偺奀拞傪偳偺傛偆偵尒偰偄偨偺偐偑嫮偄愢摼椡傪傕偭偰愢偐傟偰偄傞丏 杮彂偼師偺10復偐傜側傞丏侾丏恑壔偺價僢僋僶儞丆俀丏壔愇偵惗柦傪悂偒崬傓丆俁丏岝柧丆係丏栭偺偲偽傝偵偮偮傑傟偰丆俆丏岝丆帪娫丆恑壔丆俇丏僇儞僽儕傾婭偵怓嵤偼偁偭偨偐丆俈丏娽偺撲傪撉傒夝偔丆俉丏嶦滳杮擻偲娽丆俋丏惗柦巎偺戝媈栤傊偺夝摎丆10丏偱偼丆側偤娽偼惗傑傟偨偺偐丏 嵟屻偺3偮偺復偱偼娽偺敪惗偲偦偺尨場偵偮偄偰偺媍榑偑側偝傟偰偄傞丏娽偺栐枌偺僞儞僷僋幙偼丆滸宍摦暔偺娽揰偲怗丒壔妛庴梕婍偲偵尒偮偐傞僞儞僷僋幙偵桼棃偡傞偲偟丆嵟弶偵弌尰偟偨愡懌摦暔偺暋娽偺抋惗傑偱偵偼100枩擭掱搙偺婜娫偱壜擻偱偁偭偨偲偄偆丏偙偺傛偆側娽偵娭偡傞敪惗妛傗斾妑惗暔妛忋偐傜偺悇掕偼壔愇偺徹嫆偲傕崌抳偡傞丏僆乕僗僩儔儕傾偺僄僨傿傾僇儔媢椝偐傜嶻弌偟偨嶰梩拵偼峝慻怐偺奜崪奿傪傕偨側偄偑丆柧傜偐偵擃慻怐偺嶰梩拵偱偁傞丏 偦偺嶰梩拵偵偼娽偼側偄傕偺偺丆僇儞僽儕傾婭偵側偭偰娽偑抋惗偟偨埵抲偵偼棽婲晹偑擣傔傜傟傞偲偄偆丏巹偨偪偵偲偭偰娭怱偺怺偄僇儞僽儕傾婭偵側偭偰妉摼偟偨愇奃壔擻偵偮偄偰偼丆偦偺帪戙偵偍偗傞曔怘摦暔偵傛傞搼懣埑偵桼棃偡傞偲偟偰偄傞丏偟偐偟丆僇儞僽儕傾婭偺戝敋敪傪傕偨傜偟偨娽偺抋惗偺奜場偲偟偰丆愭僇儞僽儕傾帪戙偺抧媴娐嫬偺曄壔偑専摙偝傟偰偼偄傞傕偺偺丆偦偺寢榑偑帵偝傟傞傑偱偵偼帄偭偰偄側偄丏 挊幰偼1967擭丆塸崙惗傑傟偺庒偄惗暔妛幰偱丆僆乕僗僩儔儕傾攷暔娰嵼怑拞偵奀儂僞儖椶乮愡懌摦暔栧奓宍峧乯偺尋媶偱攷巑崋傪庢摼丆杮彂偺乽岝僗僀僢僠愢乿偼1998擭偺敪昞丏尰嵼偼塸崙帺慠巎攷暔娰摦暔尋媶晹偺尋媶儕乕僟乕偱偁傞丏 乮廐嶳夒旻乯 仚亀偪偄偝側帺慠帍丂亅旤庣偺傒偳傝偲悈曈偱乕亁 丂丂丂俙係斉丄侾俈俀暸乮僆乕儖僇儔乕乯 丂丂丂斝晍壙奿侾俆侽侽墌乮惻崬傒乯亄憲椏 偙偺杮傪嶌偭偨恖偨偪偺嫿搚偺栰嶳傪垽偡傞婥帩偪偑昞傟偨丄旤偟偄杮偱偡丅 怴妰導忋墇巗偺嶰榓抧嬫偵旤庣乮傂偩傕傝乯偲偄偆偲偙傠偑偁傝傑偡丅壂愊偺崅揷暯栰偵峖愊戜抧偲戞嶰婭憌偺棦嶳偑愙偟丄朙偐側帺慠偑巆偭偰偄傑偡丅偙偺杮偼偦偺旤庣偺怉暔偲摦暔偺巐婫愜乆偺條巕傪偨偔偝傫偺幨恀偱婰榐偟偨傕偺丅抧巎傕娷傔夝愢偑偮偄偰偄傑偡偑丄愢柧偼嵟彫尷偱丄慡懱偵傑傞偱奊杮偐幨恀廤傪尒偰偄傞傛偆偱偡丅廬棃偺愢柧揑側抧堟帺慠僈僀僪偲偼偐側傝堘偭偰偄傑偡丅妋偐偵丄帺慠傪傑偢懱姶偡傞偲偙傠偐傜丄帠偼巒傑傞偺偱偟傚偆丅 壔愇偼弌偰偒傑偣傫偑丄擔杮楍搰偵偼懡條側惗偒暔偑廧傓丄偡偽傜偟偄帺慠偑偁傝丄偦傟偑昘壨婜傪偲偆偟偰偳偺傛偆偵嶌傜傟丄堢偔傑傟偰偒偨偐丄夵傔偰峫偊偝偣傜傟傑偡丅偦偟偰丄旤庣偩偗偱側偔丄巹偨偪帺恎偺廃埻偼偳偆偱偟傚偆丄偲栤偄偐偗偰偔傟傞杮偱偡丅 側偍丄偙偺杮偵偐偐傢偭偨曽乆偺側偐偵偼杮夛偺夛堳傕壗恖偐嫃傜傟傑偡丅偙偺杮傪偛婓朷偺曽偼敪峴恖偺娵嶳堣巕偝傫傊楢棈偡傞偲侾俆侽侽墌偲憲椏偱暘偗偰偔偩偝傞偦偆偱偡丅 丂丂楢棈愭丗仹942-0264丂忋墇巗嶰榓嬫搩偺椫俇侾俈丂丂娵嶳堣巕條 丂(嶚愳堦榊乯 堦斒揑偵偼偁傑傝抦傜傟偰偄側偄惗嵀壔愇傗旝壔愇丄惗妶偺條巕傗夁嫀偺弌棃帠傪帵偡壔愇側偳傪廤傔偰揥帵偟傑偡丏 仠孮攏導棫帺慠巎攷暔娰丂乽僐傾儔戝棨僆乕僗僩儔儕傾亅傆偟偓側摦暔偨偪偺悽奅乿丂 7寧15擔乣11寧26擔丂奐娰10廃擭婰擮婇夋揥丅摿挜揑側惗暔傗僆乕僗僩儔儕傾嶻壔愇傪昗杮傗幨恀僷僱儖偱徯夘丏 仠嶻嬈媄弍憤崌尋媶強抧幙昗杮娰丂摿暿揥乽恖椶偲幮夛偺枹棃傪偮側偖抧幙帪戙丂亅擔杮偺戞巐婭尋媶50擭亅乿丂10寧3擔乣11寧12擔丂揥帵撪梕偼丄懗儢塝偺愐捙摦暔壔愇孮丒壴幒愳偺僫僂儅儞僝僂壔愇媦傃嬤曈偺愇婍昗杮丆拀攇偺娐嫬抧幙恾丆夃儢塝丆娭搶暯栰偺壂愊憌丆抧拞儗乕僟乕扵嵏丆妶抐憌丆奀峚宆抧恔僀儀儞僩丆抧恔嵭奞丆壩嶳丆媽愇婍暥壔摍偵娭偡傞僷僱儖傎偐丏 仠嫹嶳巗棫攷暔娰丂乽偐偣偒丒KASEKI丒壔愇亅嶉嬍偺屆惗暔乿丂10寧7擔乣12寧10擔丂嶉嬍導棫帺慠偺攷暔娰偲偺嫟嵜丅導撪偱敪尒偝傟偨傾働儃僲僝僂傪偼偠傔偲偡傞壔愇偺揥帵丏 仠僨傿僗僇僶儕乕僷乕僋從捗丂摿暿揥乽懱尡僫僝偲偒乣愇偺傆偟偓揥乣乿丂9寧16擔乣12寧3擔丏 仠拞捗愳巗峼暔攷暔娰丂乽挿搰峼暔僐儗僋僔儑儞偲昰愳偺峼暔乿丂10寧3擔乣2寧4擔丂媽昰愳懞偺昗杮傪拞怱偵丄挿搰峼暔僐儗僋僔儑儞傪揥帵丅嵟嬤敪尒偝傟偨怴峼暔側偳昰愳嶻峼暔傕徯夘丏 仠岝婰擮娰丂瑕愇丒嫲棾揥乽6550枩擭慜偺抧媴偵壗偑婲偙偭偨偐乿丂乣12寧10擔 岲昡偵偮偒夛婜傪墑挿丅堦晹帒椏傕擖傟懼偊嫲棾偲瑕愇偺偐偐傢傝偵偮偄偰妛傋傞丏 仠悙楺巗壔愇攷暔娰丂摿暿揥乽巐崙偺壔愇乿丂10寧12擔乣12寧3擔丂巐崙抧曽偺摽搰丒崄愳丒垽昋丒崅抦導傛傝尒偮偐偭偨戙昞揑側壔愇傪徯夘偟傑偡丅崱夞偼丄屆惗戙乮係壄擭慜乯偺嶰梩拵傗僒儞僑丄拞惗戙乮俀壄擭乣俇愮俆昐枩擭慜乯偺傾儞儌僫僀僩傗怉暔丄怴惗戙乮係愮枩擭慜埲崀乯偺奓傗僫僂儅儞僝僂側偳偺壔愇傪揥帵偟傑偡丏 仠暫屔導棫恖偲帺慠偺攷暔娰丂儈僯婇夋揥乽帺慠巎偐傜傒偨暫屔偺奀丂亅抧憌傗壔愇偱抦傞侾侽侽枩擭偺偍偄偨偪亅乿丂9寧9擔乣11寧5擔丂偙偺儈僯婇夋揥偱偼丆暫屔導偺朙偐側帺慠偺偆偪丆偦偺奀偵徟揰傪摉偰偰偺徯夘偑峴傢傟傑偡丏戞巐婭偵娭楢偡傞導撪嶻偺奓壔愇傗僫僂儅儞僝僂壔愇丆嵽壔愇側偳懡偔偺昗杮偑揥帵偝傟傑偡丏 仠垽昋導棫攷暔娰丂僥乕儅揥乽嫲棾帪戙偺傾儞儌僫僀僩乿丂9寧30擔乣12寧24擔丏 仠崅抦導棫杚栰怉暔墍丂乽怉暔壔愇揥乣壔愇偱偨偳傞怉暔偺恑壔乿丂8寧15擔乣11寧30擔丂杚栰怉暔墍偱偼暯惉15擭偵惿偟傑傟偮偮暵娰偟偨撿墍偺媽壔愇娰偺揥帵傪丄怴偨偵儕僯儏乕傾儖偟偰婇夋揥帵幒偱岞奐偟傑偡丅杮揥偱偼丄奀偐傜棨忋傊偲恑弌偟丄抧媴傪椢偱暍偄恠偔偟丄壴傪嶇偐偣偰崱擔偺抧媴惗懺宯偺崪奿傪抸偄偨怉暔偺恑壔偺楌巎傪拞怱偵丄朙晉側壔愇栺100揰偲僷僱儖偱徯夘偟傑偡丅嶰梩拵傗嫄戝嫲棾偑偄偨帪戙偺怉暔偨偪偑丄懢屆偺悽奅傊桿偄傑偡丅 亙偙偺棑偼丄攷暔娰尋媶傗慡壢嫤僯儏乕僗偺徯夘婰帠丄僱僢僩偱乽壔愇丂揥帵丂2006乿側偳偱専嶕偟偰摼偨忣曬傪婎偵嶌惉偟傑偟偨亜 乽傛傒偑偊傞嫲棾丒屆惗暔乿乮僥傿儉丒僿僀儞僘丆億乕儖丒僠僃儞僶乕僘挊丆捴丂惓惏栿丆孮攏導棫帺慠巎攷暔娰娔廋丆215pp丆A係斉丆掕壙2800墌乯傪婑憽偄偨偩偒傑偟偨丏壔愇偺幨恀偲戝曄敆椡偺偁傞俠俧偺暅尨夋偑慻傒崌傢偣偰夝愢偟偰偁傝丆尒偰妝偟偄杮偱偡丏偍姪傔偟傑偡丏 仭儂乕儉儁乕僕偺峏怴 壔愇尋媶夛偺儂乕儉儁乕僕http://www.kaseki.jp/history_akiyama.html偵廐嶳夒旻夛堳偵傛傞壔愇尋媶夛偺楌巎偵偮偄偰偺榑愢偑宖嵹偝傟傑偟偨偺偱偛棗偔偩偝偄丏 仭夛旓偺擺擖傪偍婅偄偟傑偡 2006擭搙夛旓偺擺擖傪偍婅偄偟傑偡丏枹擺偺曽偵偼怳懼梡巻傪摨晻偟偰偁傝傑偡丏 丂擭夛旓丂4000墌乮妛惗2500墌乯 梄曋怳懼丂00910-5-247262丂乽壔愇尋媶夛乿 曇廤瓖s丗壔愇尋媶夛帠柋嬊 仹525-0001 帬夑導憪捗巗壓暔挰1091斣抧 帬夑導棫旡攊屛攷暔娰丂抧妛尋媶幒撪 TEL. 077-568-4828 FAX. 077-568-4850 http : //www.kaseki.jp |