|

||||||||||||||||||||

|

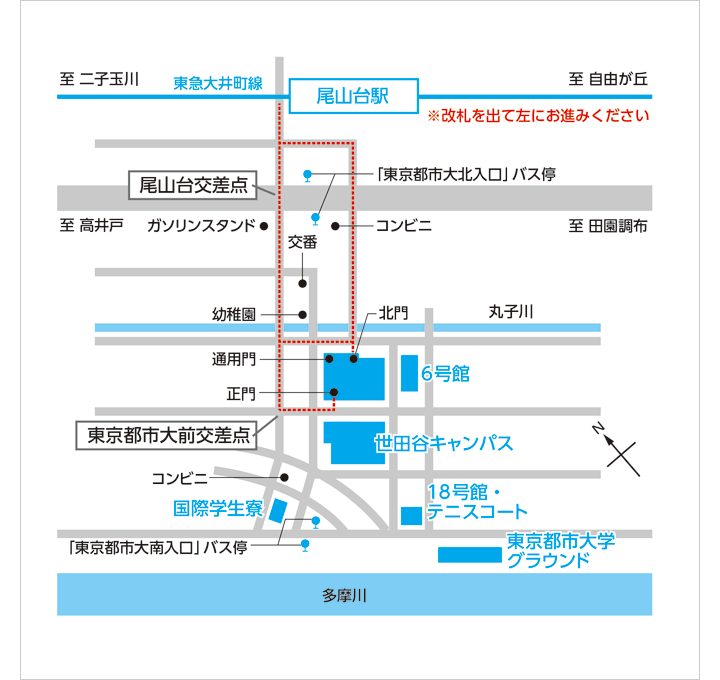

古生物学のための解剖学セミナー 解剖学の基礎知識を学ぶセミナーです。化石研主催ですが、例会ではありません。広く会員外の方々でも参加できます。 |

|||||||||||||||||||

|

|

|

| 講演会の様子 | 講演会の様子 | 講演会の様子 |

プログラムは,化石研ニュース 153号 をご覧ください。

化石研研究会会誌 J-STAGE登載にかかるカンパのお願い

向春の候,会員ご一同様におかれましてはより一層のご清栄お喜び申し上げます。

さて,2023 年6 月の第41 回(通算第157 回)総会(山形)で,化石研究会会誌のJ-STAGE への登載が決定されました。その作業の業者委託は,特別会計(約94 万円)で賄うことになりました。

その決定を受け,2023 年9月にJ-STAGE サービス利用を申し込み,同年11 月に化石研究会会誌のJ-STAGE 登載が採択されました。そして会誌の登載に向け,事務局と会誌編集委員会では2024 年7 月までにすべての会誌の透明テキスト付PDF を作成しました。会誌のJ-STAGE 登載は,委託業者により同月から始められ,2025 年1 月末現在,第44 巻1号(2011 年10 月)から第56 巻第1・2 号(2024 年4 月)が公開されています。

しかしながら,すべてのバックナンバーのJ-STAGE 登載にかかる作業の委託業者による見積は150 万円余りとなっており,特別予算の約94万円では50 万円余り不足します。そのため,新しい号から順番に登載していった場合,創刊号(1968 年3 月)から第21 巻第2 号(1989 年2月)は登載できない状況にあります。

つきましては,できるだけ多くのバックナンバーをJ-STAGE に登載するために,会員の皆様に,1 口1,000 円,1 口以上,可能であれば2 口以上のカンパをお願いする次第でございます。事情ご賢察のうえ,多数のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

なお,カンパは,振込用紙に「J-STAGE 登載カンパ2 口2,000 円」のように明記して,会費と一緒にお振込みください。ご支援いただいた会員は,化石研ニュースに御芳名を掲載し,謝意を表します。

■カンパ用振込取扱票の記入例■

2025年2月9日

化石化石研究会 会長 三島弘幸

「学芸員の重要性についての声明」を公表 2017年4月25日

創設50周年記念出版

「化石から生命の謎を解く--恐竜から分子まで」

化石研究会編・朝日新聞出版(2011年4月)

私たち化石研究会は,

化石を地質学,古生物学,生物学,生命科学,医学,歯学,鉱物学,水産学など

いろいろな角度から研究し,その成果をこれらの分野のメンバーで共有し,

化石をさらに新しい見方で研究しています.

化石研究会に入会ご希望の方は,化石研究会会則をお読みになり,

入会申込書にご記入の上,下記へご送付ください.

入会申込書 化石研究会会則

Adobe Reader(PDFファイル用)〒370-2345 群馬県富岡市上黒岩1674-1

群馬県立自然史博物館 地学研究室内 化石研究会事務局

お問い合せは: 化石研究会事務局(このメール)へ

/Kaishi1-2_cuver.jpg)